Parlare di storia della teologia pentecostale non significa inseguir farfalle ma rientra pienamente nell’ufficio dello storico del cristianesimo. Sia detto anche a confutazione di quanti proclamano che il movimento pentecostale sarebbe privo d’ogni spina dorsale teologica e si risolverebbe in un coacervo d’entusiasmi e di euforie cultuali. Certo che alcune frange irrituali della composita galassia pentecostale sembrano proprio non aver pensiero teologico, si pensi alle risatone di Toronto, ai tanti che cascano a terra, ai predicatori della prosperità, ai telepredicatori milionari che annegano prima o poi in amorazzi e dentifrici. Ma costoro appaiono non aver pensiero alcuno, né teologico, né d’altro genere.

Parliamo di cose più serie.

E’ un dato di fatto innegabile che il pentecostalesimo sia nato nella culla delle Chiese di santità, il che è quanto dire della teologia wesleyana. Dunque è indispensabile tratteggiare l’essenza di quest’ultima, altrimenti comprenderemo ben poco del poi.

Wesley insegnò che l’uomo è marchiato naturalmente dal peccato (al singolare da intendersi come innata avversione a Dio e alla Sua volontà); da tale disposizione negativa provenivano i peccati [plurale] cioè le singole azioni contrastanti la volontà divina.

Con la conversione (o nuova nascita) il peccatore sperimentava il perdono di Dio e la riconciliazione: era giustificato. Successivamente v’era il processo di santificazione, un costante levigarsi rendendosi sempre più conforme al modello divino. Nell’àmbito di questo processo aveva luogo una crisi, cioè un’esperienza ben definita e puntuale, come la conversione a cui era successiva. Questa esperienza veniva variamente definita: per Wesley era il completamento del piano divino, la “seconda benedizione”, cioè la “perfezione cristiana”. Il suo collega John Fletcher la definì “Battesimo di Spirito santo”.

Nella teologia wesleyana questa esperienza non conferiva la capacità di non sbagliare più, di non peccare; essa era la vittoria sul peccato inteso come istinto di avversione a Dio che cedeva finalmente il posto a un desiderio di far la volontà di Dio. Per il grande predicatore questa purificazione dalla radice amara non si otteneva con il purgatorio (come per i cattolici) o solo con la morte (come per i calvinisti), ma qui, in questa vita. Da qui la gioiosità degli inni di tradizione metodista.

Questo bagaglio teologico ed esperienziale andò rarefacendosi nella Chiesa Metodista ma fu raccolto ed enfatizzato, nella seconda metà dell’Ottocento, nelle diverse chiese appartenenti al Movimento di santità, il bacino dal quale emersero i primi pentecostali. Per costoro le esperienze ora di fatti diventavano tre: 1. Conversione; 2. Santificazione; 3. Battesimo di Spirito Santo con il segno esteriore delle lingue.

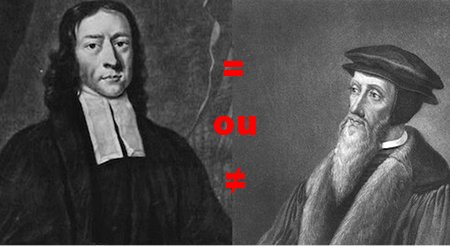

Tuttavia il pentecostalesimo fu un movimento trasversale nel senso che la glossolalia fu sperimentata anche tra credenti che provenivano dalla tradizione teologica calvinista (prevalentemente presbiteriani e battisti). Il calvinismo aveva idee diverse sulla santificazione. Il peccatore sarebbe stato giustificato nel senso forense del termine, cioè sarebbe stato da Dio dichiarato santo ma tale nella realtà dei fatti non sarebbe mai stato. Non v’era spazio per una seconda esperienza della grazia, liberatoria dal peccato. I pentecostali che provenivano dalla tradizione riformata / calvinista parlavano, dunque, di due sole esperienze: 1. Conversione; 2. Battesimo di Spirito santo con il segno esteriore delle lingue.

Questa dicotomia tra pentecostali di tradizione wesleyana o riformata fu marcata e lacerante sin dalla prima ora. Principale rappresentante del secondo indirizzo fu il pastore battista William H. Durham (1873-1912) il quale iniziò la proclamazione della dottrina detta del Finished Work (“Opera compiuta”) la quale, coerentemente alla sua matrice calvinista, riteneva che sul Calvario si fosse adempiuto ad un tempo alla giustificazione e alla santificazione. Questa dottrina fu diffusa e discussa principalmente dopo la morte del Durham.

La differenza tra i pentecostali di tradizione wesleyana e quelli di tradizione riformata sta nella loro definizione di santificazione: per i primi questa è sia processo continuo sia un’esperienza puntuale, in un preciso momento, e realmente liberatoria dall’istinto naturale del peccato come ostilità a Dio; per i secondi è un percorso che coincide con tutto l’arco della vita cristiana ma che soltanto con la morte si realizzerà nella liberazione dal peccato.

Poste queste definizioni e considerato che il segno esteriore delle lingue è uguale per l’una come per l’altra compagine, ci domandiamo: che senso ha la glossolalia nel pentecostalesimo riformato? Se è possibile solo un processo spalmato vita natural durante cosa rappresenta quel segno se non un’esperienza puntuale e successiva alla conversione? A cosa serve il Battesimo, cioè l’immersione nella dimensione dello Spirito, se non a quella effettiva e reale vittoria sul peccato ottenuta sempre per grazia di Dio e che Gesù aveva promesso ai Suoi?

E i pentecostali italiani?

Diciamo sùbito che i primi convertiti alla fede pentecostale tra gli italiani erano emigranti di scarsa istruzione. Possiamo a buon diritto ipotizzare che le sottili disquisizioni tra la teologia wesleyana, d’impianto arminiano, e quella riformata, d’impianto calvinista, erano a loro non solo estranee ma quasi incomprensibili.

Si prenda ad esempio il ‘pioniere’ Luigi Francescon (1866-1964). Nella sua avidità d’apprendere la volontà di Dio e di conformarvisi egli, lungi da ogni consapevolezza teoretica, fu influenzato da due personaggi operanti nella sua Chicago: dal Durham per quanto concerne il segno delle lingue; da Michele Nardi per quanto riguarda l’esperienza della santificazione. Nardi era un predicatore afferente ai Movimenti di santità (per precisione: Alleanza Cristiana e Missionaria) cioè un wesleyano. A buon diritto Francesco Toppi, nella sua biografia del Francescon, afferma che il pioniere del pentecostalesimo italiano aggiunse alla teologia del Nardi il segno delle lingue di Durham.

Sta di fatto che il pentecostalesimo italiano fu estraneo alla riflessione che animò quello americano. Vuoi perché il livello di preparazione teologica era scarso, vuoi perché in Italia non v’era stata una previa riflessione dottrinale sull’antitesi arminianesimo / calvinismo. Probabilmente il motivo più incisivo fu costituito dalla gioia della scoperta dell’Evangelo che faceva passare in secondo piano le disquisizioni dei dottrinali del tutto estranee alla tradizione italiana.

E poi come andò a finire?

Per quel che io abbia avuto modo di osservare, e qui entriamo nella cronaca contemporanea, non v’è stata ancòra una riflessione robusta in casa pentecostale sui temi sopra accennati. Ciò per più motivi.

La componente protestante metodista gradualmente diluì la sua identità wesleiana fino a farla diventare una traccia appena residuale nel momento dell’unificazione con i valdesi. Ciò non giovò alla riflessione, che esige una chiarezza identitaria. D’altro canto Francesco Toppi, che fu per lungo tempo presidente delle Assemblee di Dio in Italia ad un tempo e pater et magister delle stesse, coltivò a livello personale i rapporti con le diverse altre denominazioni (intendiamo i valdo metodisti) incentrandoli però su temi di natura legale e di rappresentanza verso lo Stato, mai di riflessione biblica o teologica. Le comunità rimasero totalmente estranee e impermeabili a queste relazioni. Dunque da un lato nelle chiese storiche la teologia neobarthiana aveva da tempo fagocitato l’eredità sia di Wesley che di Calvino (facendole evaporare), dall’altro lato l’unico pentecostale dialogante, Toppi, aveva interessi ben diversi dal confronto teologico.

Personalmente mi limito a rilevare che nella realtà dei fatti la teologia più diffusa nel pianeta pentecostale italiano è quella di derivazione arminiana (che a me sembra più coerente con la sua identità storica) anche se scorgo attivissimi gli innamorati di Calvino che, pur essendo a queste estranei, nelle ben popolose comunità pentecostali ambiscono trovare un uditorio bello e pronto da ‘ammaestrare’.

Concludo auspicando una riflessione teologica su questo tema, che sia pervasa dal rispetto per ogni posizione e dall’amore che deve vigere tra i fratelli. Sono tuttavia consapevole che tale discussione sarebbe impossibile se non fosse preceduta e accompagnata da una consapevolezza prettamente storica.

A questa consapevolezza, nel mio piccolo, cerco di contribuire, come credente evangelico e come storico del cristianesimo.

Giancarlo Rinaldi